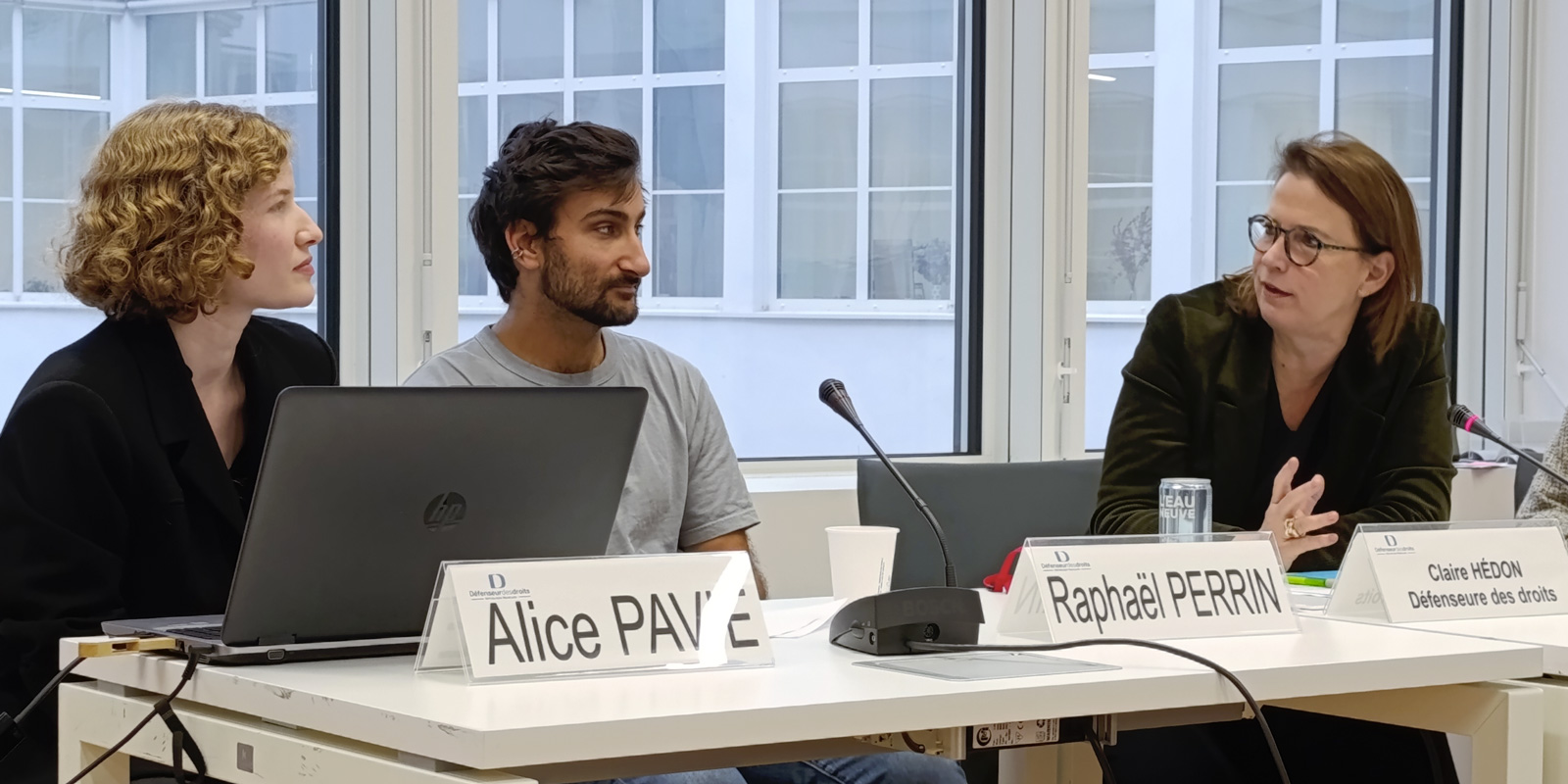

Retour sur le collège "Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité" du 5 mai 2025

04 juillet 2025

Le collège "Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité" s’est réuni le 5 mai 2025. Il a été consulté sur plusieurs réclamations adressées à l’institution mettant en évidence des situations de discrimination fondées sur l’origine, la religion, l’apparence physique, l’âge ou encore le sexe, dans le domaine de l’emploi, public ou privé ou de l’accès aux services publics.

Rappel :

Le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité.

Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».

Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.

Le collège lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité est composé de :

- trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,

- trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,

- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation.

Les situations soumises au collège

Licenciement discriminatoire fondé sur le sexe et l’âge

La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation relative à des faits de discrimination fondée sur l’âge et le sexe du réclamant.

Un homme d’une cinquantaine d’années est recruté en CDI par une agence de garde d’enfants. Il effectue plusieurs missions pour le compte de l’agence et reçoit des retours positifs. Après un changement de direction, la nouvelle responsable d’agence contacte à plusieurs reprises la mère de l’enfant gardé par son salarié et tente de la persuader de se déclarer insatisfaite de ses services et de la convaincre qu’il constitue un risque grave pour son enfant. Le salarié est progressivement mis à l’écart puis licencié.

À l’issue de son enquête, l’agence de babysitting n’a pas pu justifier cette mise à l’écart et ce licenciement par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. La Défenseure des droits conclut que le réclamant a fait l’objet d’un traitement puis d’un licenciement discriminatoires, fondés sur son âge et son sexe. Elle recommande à l’entreprise une juste réparation du préjudice subi par la personne licenciée et une formation de ses salariés au droit de la non-discrimination.

Consulter la décision 2025-083

Discrimination à l’embauche fondée sur la situation économique du candidat

Pour recruter un maître de conférence associé à mi-temps, une université subordonne la recevabilité des candidatures au fait que le candidat ait perçu un montant minimum de ressources au cours des trois dernières années.

Pour justifier cette condition, le président de l’université invoque les dispositions du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 qui exigent que le candidat justifie depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale pour être recruté en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associé à mi-temps.

Les dispositions du décret du 17 juillet 1985 fixent comme unique condition l’exercice d’une activité professionnelle principale, sans apporter de précisions sur les critères permettant de qualifier une activité comme telle. En outre, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que pour apprécier le caractère principal de l’activité professionnelle, doit être pris en considération, outre le revenu tiré de cette activité, le temps que le candidat y consacre.

Or, en exigeant du candidat qu’il soit en mesure de justifier d’un montant minimum de ressources au cours des trois dernières années, les services de l’université font de la rémunération un critère déterminant et prépondérant d’appréciation du caractère principal de l’activité professionnelle du candidat.

Le Défenseur des droits considère que la condition de revenus minimum exigée pour candidater à un poste de maître de conférence ou de professeur associé est constitutive d’une discrimination directe fondée sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique du candidat.

La Défenseure des droits recommande à l’université d’abandonner cette exigence non prévue par les textes applicables.

Consulter la décision 2025-053

Discriminations dans le fonctionnement d’une plateforme de microtravail

Pour quelques clics par jour, certaines plateformes de « microtravail » proposent de travailler à la tâche, moyennant quelques centimes d’euros.

L’instruction a confirmé des discriminations dans le fonctionnement de la plateforme, notamment à l’inscription pour des motifs liés à l’origine, la nationalité, le lieu de résidence et la domiciliation bancaire. En outre, le Défenseur des droits a étudié les implications de la situation de la vulnérabilité économique dans laquelle se trouvent ces « travailleurs du clic ».

Dans sa décision, la Défenseure des droits recommande par conséquent à l’entreprise de :

- Modifier les conditions d’inscription à la plateforme de manière à éliminer toute forme de discrimination ;

- D’avertir dans ses conditions générales d’utilisation (CGU) les microtravailleurs sur les conditions précises dans lesquelles ils sont évalués, notés et payés ;

- De revoir ses pratiques de collectes de données personnelles en ne demandant plus systématiquement lors de l’inscription, des données telles que le niveau de revenu, la situation maritale ou le nombre d’enfants ;

- De s’assurer que les traitements algorithmiques mis en place n’ont pas pour conséquence d’engendrer des pratiques discriminatoires.

Le Défenseur des droits poursuit son analyse au-delà de ce cas d’espèce. Ce modèle se développe fortement dans la société française, bouleverse les formes classiques de l’emploi et est susceptible d’avoir des conséquences considérables pour les travailleurs les plus précaires. L’institution n’est pas compétente sur les questions relatives au statut de ces travailleurs mais le risque de conséquences discriminatoires induites par le fonctionnement de ces plateformes, notamment en lien avec la particulière vulnérabilité économique de ces microtravailleurs est important.

Afin d’objectiver ces conséquences et de mettre en lumière les mécanismes discriminatoires, le Défenseur des droits a initié une collaboration avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS). Le programme de recherche DiPLab (Digital Platform Labor, SES-i3 & CERN CNRS) s’est attaché à détecter, analyser et mesurer les risques de discriminations découlant des conditions de travail des utilisateurs et utilisatrices des plateformes de micro-travail en France, ainsi que les contraintes organisationnelles associées à ces plateformes.

Les résultats publiés dans le rapport mettent en évidence que les conditions de fonctionnement de la plateforme mise en cause et des plateformes de microtravail en général, en apparence neutres, sont susceptibles de créer des désavantages particuliers pour les microtravailleurs vulnérables économiquement.

Consulter la décision 2025-086

Les instructions en cours

Les juristes ont également présenté au collège des situations pour lesquelles l’instruction contradictoire est encore en cours :

- Un refus d’embauche à caractère discriminatoire fondé sur l’origine et les convictions religieuses

- Une personne qui s’est vue refuser l’accès à une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française en raison du port du voile

- Une situation d’injonctions discriminatoires liées à l’apparence dans le cadre d’un recrutement

Les échanges avec le collège

Les autres travaux menés par l’institution en matière de lutte contre les discriminations ont également été partagés avec le collège :

- Les recommandations de l’institution à l’occasion des 20 ans de la loi handicap de 2005 communiquées en février dernier ;

- L’avis au Parlement sur les droits des gens du voyage publié au mois de mars ;

- La contribution du Défenseur des droits au rapport 2024 de la CNCDH sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie rendue au mois de mars ;

- L’étude « Amendes, évictions, contrôles, évictions : une étude sur la gestion des "indésirables" par la police parue en avril.

Le collège a enfin pu découvrir les principales recommandations de deux rapports sur le point de paraître : le rapport consacré aux refus de soins paru en mai et le rapport sur l’orientation scolaire publié en juin.