Enquête sur l’accès aux droits sur les relations des usagers avec les services publics : que retenir ?

13 octobre 2025

L'enquête sur l'accès aux droits est une série d'études menées par le Défenseur des droits pour identifier et mesurer les atteintes aux droits dans ses domaines d'intervention. Après une première édition en 2016, le Défenseur des droits renouvelle l'enquête en 2024 pour observer les évolutions.

Elle se compose de 5 volets. Le deuxième, publié le 13 octobre 2025, est consacré aux relations entretenues par les usagers avec les services publics.

Quel état des lieux des relations des usagers avec les services publics ?

L'enquête menée par le Défenseur des droits analyse les relations des usagers aux services publics en abordant :

- la question des difficultés rencontrées par les personnes interrogées dans leurs démarches administratives, et en particulier en ligne ;

- les difficultés rencontrées pour résoudre un problème avec un service public (ou une administration) ;

- le renoncement aux droits.

3 grands constats

Ce que montre l’enquête :

- Des difficultés qui s’étendent à toute la population. En 2024, 61% des sondés rencontrent des difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou régulières, contre seulement 39% en 2016. Des difficultés qui touchent toute la population, y compris ceux habituellement moins concernés (+ 86 % pour les cadres ou professions intermédiaires, + 75% pour les diplômés de master et plus).

- Des problèmes encore nombreux qui se résolvent plus rapidement avec un contact humain. Plus de 4 personnes sur 10 déclarent avoir rencontré un problème avec un ou des services publics au cours de ces 5 dernières années. La difficulté la plus souvent citée est celle de contacter quelqu’un pour obtenir des informations ou un rendez-vous.

- Le renoncement aux droits, une réalité. 23% des usagers sondés déclarent avoir déjà renoncé à un droit au cours des 5 dernières années, avec pour motif principal : la complexité des démarches. L’enquête montre également que l'expérience vécue lors des contacts avec l'administration peut conduire au renoncement. Ce phénomène est particulièrement marqué chez certaines catégories. Par exemple, 50% des personnes qui disent avoir vécu des discriminations venant d’un service public contre 20% de celles déclarant ne pas avoir vécu de discriminations.

Les chiffres à retenir

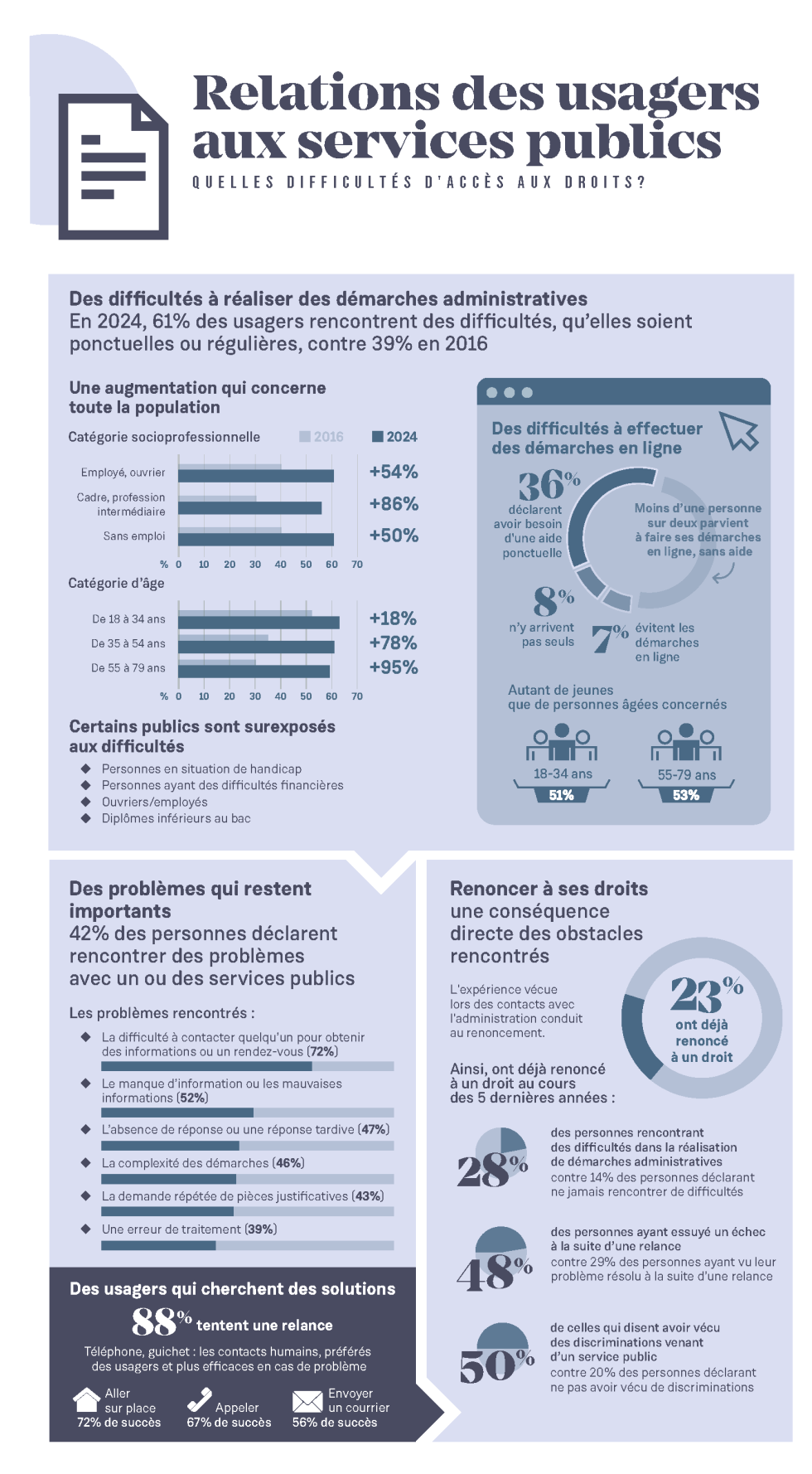

Relations des usagers aux services publics - Quelles difficultés d'accès aux droits ?

Des difficultés à réaliser des démarches administratives

En 2024, 61% des usagers rencontrent des difficultés, qu'elles soient ponctuelles ou régulières, contre 39% en 2016

Une augmentation qui concerne toute la population

Catégorie socioprofessionnelle :

- Employé, ouvrier : 40% en 2016, 62% en 2024 (+54%)

- Cadre, profession intermédiaire : 30% en 2016, 57% en 2024 (+86%)

- Sans emploi : 40% en 2016, 60% en 2024 (+50%)

Catégorie d'âge :

- De 18 à 34 ans : 52% en 2016, 64% en 2024 (+18%)

- De 35 à 54 ans : 35% en 2016, 62% en 2024 (+78%)

- De 55 à 79 ans : 30% en 2016, 58% en 2024 (+95%)

Certains publics sont surexposés aux difficultés

- Personnes en situation de handicap

- Personnes ayant des difficultés financières

- Ouvriers/employés

- Diplômes inférieurs au bac

Des difficultés à effectuer des démarches en ligne

Moins d'une personne sur deux parvient à faire ses démarches en ligne, sans aide

- 36% déclarent avoir besoin d'une aide ponctuelle

- 8% n'y arrivent pas seuls

- 7% évitent les démarches en ligne

Autant de jeunes que de personnes âgées concernés

51% des 18-34 ans et 53% des 55-79 ans déclarent rencontrer des difficultés

Des problèmes qui restent importants

42% des personnes déclarent rencontrer des problèmes avec un ou des services publics

Les problèmes rencontrés :

- La difficulté à contacter quelqu'un pour obtenir des informations ou un rendez-vous (72%)

- Le manque d'information ou les mauvaises informations (52%)

- L'absence de réponse ou une réponse tardive (47%)

- La demande répétée de pièces justificatives (43%)

- La complexité des démarches (46%)

- Une erreur de traitement (39%)

Des usagers qui cherchent des solutions

88% tentent une relance

Téléphone, guichet : les contacts humains préférés des usagers et plus efficaces en cas de problème :

- Aller sur place : 72% de succès

- Appeler : 67% de succès

- Envoyer un courrier : 56% de succès

Renoncer à ses droits, une conséquence directe des obstacles rencontrés

L'expérience vécue lors des contacts avec l'administration conduit au renoncement.

23% des personnes interrogées ont déjà renoncé à un droit

Ainsi, ont déjà renoncé à un droit au cours des 5 dernières années :

- 28% des personnes rencontrant des difficultés dans la réalisation de démarches administratives contre 14% des personnes déclarant ne jamais rencontrer de difficultés

- 48% des personnes ayant essuyé un échec à la suite d'une relance contre 29% des personnes ayant vu leur problème résolu à la suite d'une relance

- 50% de celles qui disent avoir vécu des discriminations venant d'un service public contre 20% des personnes déclarant ne pas avoir vécu de discriminations

L'impact de la dématérialisation

L’enquête Accès aux droits s’intéresse en particulier au rôle du numérique afin d’envisager les effets de la dématérialisation des services publics sur leur accessibilité. En ce sens, les répondants sont interrogés sur les difficultés rencontrées en ligne, un ajout par rapport à l’enquête de 2016, afin de documenter l’impact de la dématérialisation des services publics.

Il en ressort qu’une part non négligeable de la population n’arrive pas à faire ses démarches administratives en ligne seule :

- Moins d’une personne sur deux parvient à faire ses démarches en ligne, sans aide

- 36% déclarent avoir besoin d’une aide ponctuelle.

Des difficultés qui touchent les plus jeunes, comme les plus vieux. Les moins de 34 ans et les plus de 55 ans font majoritairement face à des difficultés sur les démarches en ligne : 51% des 18-34 ans et 53% de 55-79 ans.

L'enquête Accès aux droits, une méthodologie solide pour un éclairage nécessaire

Au total, 5 030 personnes ont été interrogées par téléphone (un échantillon 5 fois supérieur aux échantillons représentatifs habituellement utilisés lors des études réalisées par les instituts de sondage). La durée moyenne des entretiens était de 37 minutes.

L’enquête a été menée par l’institut de sondage Ipsos entre le 10 octobre 2024 et le 11 janvier 2025.

Le questionnaire

Le questionnaire de l’enquête collecte des informations habituelles sur le profil social et démographique des personnes (âge, sexe, niveau de diplôme, lieu de résidence, etc.) mais aussi des informations relatives à d’autres caractéristiques telles que l’origine (appréhendée par le pays de naissance, la nationalité des parents et l’origine perçue), la religion (auto-déclarée et perçue), l’orientation sexuelle, la situation de santé ou de handicap, afin de mieux caractériser les difficultés ou discriminations auxquelles sont confrontés certains groupes sociaux. Cette spécificité de l’enquête lui permet, dans une perspective intersectionnelle, d’articuler les différentes dimensions productrices de discriminations et d’inégalités.

Afin de tester le questionnaire, la formulation et la compréhension des questions, leur enchaînement et la durée de passation, une enquête pilote a été préalablement réalisée en septembre 2024 auprès de 50 personnes

Les répondants

L’échantillon a été constitué de manière aléatoire pour pouvoir établir des estimateurs représentatifs de la population âgée de 18 à 79 ans résidant en France métropolitaine.

La sélection des individus a été réalisée à partir d’un sondage aléatoire à deux degrés, reposant sur : (1) la constitution d’une base de numéros de téléphones filaires et mobiles, correspondant à la population des ménages en France métropolitaine puis (2) le tirage au sort au sein des ménages, selon la méthode Kish, de la personne à interroger.

Télécharger

- Enquête sur l'accès aux droits - 2e édition - Volume 2 : Relations des usagers avec les services publics : quelles difficultés d’accès aux droits ? (octobre 2025) (pdf, 755.66 Ko)

- Enquête sur l'accès aux droits - 2e édition - Relations des usagers avec les services publics - dossier de presse (pdf, 549.77 Ko)

Aller plus loin

Consultez les 5 volumes de l'enquête sur l'accès aux droits de 2016 :

- Enquête sur l’accès aux droits volume 1 - Relations police / population : le cas des contrôles d'identité - janvier 2017 (pdf, 421.98 Ko)

- Enquête sur l’accès aux droits volume 2 - Relations des usagères et usagers avec les services publics : le risque du non-recours - mars 2017 (pdf, 713.45 Ko)

- Enquête sur l'accès aux droits - volume 3 - 10e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi - mars 2017 (pdf, 430.95 Ko)

- Enquête sur l’accès aux droits Volume 4 - Place et défense des droits de l'enfant en France - mai 2017 (pdf, 683.6 Ko)

- Enquête sur l'accès aux droits - volume 5 - Les discriminations dans l'accès au logement - décembre 2017 (pdf, 571.9 Ko)